サービス/製品一覧MONOが好き

MONOが好き

「こだわりの品々」

照明器具・家具・インテリアの小物たちは暮らしに安らぎをあたえます。素敵な「MONO」がたくさんあります。![]()

丹後古代織布技術保存会制作の丹波布の裂画

2023.7.8~9.18開催の「民藝展」を見に中之島美術館に行ってきました。特に印象に残ったものの一つに「丹波布」がありました。丹後古代織布技術保存会制作の丹波布の裂画を購入しました。素敵な色合いの織物です。

丹波布(たんばふ / たんばぬの)とは、かって丹波国佐治村(現在の兵庫県丹波市青垣町佐治)で織られていた布。手紡ぎの絹と木綿を交織にした平織の手織り布であり、明治時代末期まで織られていました。

本来の呼び名は縞貫(しまぬき)もしくは佐治木綿(さじもめん)でしたが、1953年(昭和28年)に柳宗悦が『日本工芸』で丹波布の名で紹介して以来、丹波布の名で通るようになりました。

染色家の芹沢銈介図案の倉敷緞通

染色家の芹沢銈介図案の倉敷緞通

自宅に購入した玄関の倉敷緞通です。倉敷周辺は全国的にもイ草の栽培が盛んな地方で、江戸時代から畳表などの製品が作られていました。我が国初の西洋近代美術館を作った倉敷紡績二代目社長の大原孫三郎は、晩年には民芸にも深く傾斜していました。その影響で、柳宗悦をはじめ濱田庄司、河井寛次郎、棟方志功、バーナード・リーチなど多くの民芸運動の実践者たちが度々倉敷を訪れ、指導や彼らの作品展等を行っていました。大原孫三郎の侍医の三橋玉見により昭和7年倉敷で濱田庄司が個展を開いた際、同行していた柳宗悦は金波織を見せられ、それを気に入りその後様々な助言を行いました。柳は当時はまだ無地だけであった緞通に縞柄を加えさせ、その図案は染色家の芹沢銈介に依頼しました。また、自らは倉敷緞通の名付け親にもなっています。

デザイナー Hans J. Wegner

CH23 | Chair

自宅に購入したお気に入りの椅子です。オーク材, オイル仕上げ, ナチュラルペーパーコード, 背:ウォルナット材。

CH23は1950年、ウェグナーがカール・ハンセン&サンにデザインした最初の椅子コレクションの一つです。芸術性、人間工学を考慮したフォルム。斬新なデザインというばかりでなく、ウェグナーはこの時、モダン家具デザインに新しい風を吹き込む一連の椅子を創り上げました。

クラフトマンシップが映える埋め木が美しい、曲げ木技術を応用した背もたれ。ダブルで張られた美しいペーパーコード、そして、この椅子に安定性を与えている後脚のデザイン。

一見すると何も変哲のないシンプルな椅子ですが、よく見るとディテールに凝っていることがわかります。

キリム

「日本の民家」パイロットハウスの居間に、「キリム」が敷かれました。敷くだけでその空間が大変素敵になりました。その敷物の温かで素朴な風合い、文様、色づかいに大変興味を持ちました。「キリム」とは、トルコ、イラン、アフガニスタンなど中近東の遊牧民が、時間をかけ紡ぎ染め織りあげた、絨毯より古い歴史をもつパイルのない平織り・綴織りのテキスタイルです。染め、織り共に丁寧に仕上げられたキリムは歳月を経る程にしなやかな風合いと深い色合いを増します。キリムは中近東で暮らした 遊牧民女性たちが、古くから代々織り継いできた文化&伝統です。彼女達は糸を手で一本一本紡ぎ、それから様々な太さの糸を天然植物で染め上げ、一枚一枚に願いを込め想像力で織り上げて行きます。

[ROGOBA] http://www.rogoba.co.jp/kilim/index.html

コラージュペンダント

書斎のリフォームで使用しました。このペンダント3枚のアクリルシェードにレイザーカットされたいくつもの楕円パターンが、光源の眩しさを遮り、木漏れ日に似た心地よい光と、淡い影絵のような効果を生みます太陽光線が木々の枝葉を通り抜けるときの、光と影の移ろいにインスピレーションを得てデザインされました。

ルイスポールセン社 http://www.louispoulsen.com/jp.aspx2

テーブルと椅子

この家具はFREDERICIA(フレデリシア)というメーカーのデンマークの家具デザイナーBorgeMogensen(ボーエ・モーエンセン)がデザインしたものです。(大洋金物株式会社 http://www.tform.co.jp から購入)

テーブルはオーク材無塗装で、975×1950の大きさです。「阪南の家」の食堂に使われています。使いやすい居心地の良い家具で私は好きです。

椅子

この椅子は京都で設計した住宅の居間に使われています。デンマーク製のフレデリシアいうメーカーのイージーチェアです。巾が広く、座の低い、とても座りごこちのいい椅子です。(大洋金物株式会社 http://www.tform.co.jp から購入)

上の絵はコルビジェの版画です。絵が掛かることにより部屋の雰囲気が大変良くなりました。

(ハウスオブアート西村氏より購入)

テーブル

このセンターテーブルも京都の住宅の居間に使われています。下部は皮で編み込んであります。まわりに丸い座布団をひいて座り込みます。

イタリア製でボナチナという家具です。(大洋金物株式会社から購入)

シャンデリア

フランス料理店「マルミトン」で使用したアール・デコ様式(1920~1930年頃)のフランスのシャンデリアでサビーノ工房で作られたものです。あるひとにいわせると「オオムの後姿のような」照明です。(MOGAで購入)

スタンド

同じく「マルミトン」に置かれいるスタンドです。このテーブルランプは、アール・デコ様式(1920~1930年頃)のフランスのドーム工房で作られたものです。(MOGAで購入)

ファッションプレート

この絵はかってフランスで服飾デザインのプレゼンテーション用に描かれたものです。1925年(アール・デコ様式)ベニートノ作品です。(MOGAで購入)

「カサブランカ」

この絵は2005年10月「フジカワ画廊」での新井真一氏の個展作品「カサブランカ」。大正3年生まれ。お元気で5回目の画集を出されました。事務所に飾っていますがなかなか力強い絵です。

「LISA LARSON(リサ・ラーソン)」陶器オブジェのワンちゃん

スウェーデン・ヘルルンダの陶芸家「LISA LARSON(リサ・ラーソン)」当時スウェーデン最大の陶芸製作会社であったGustavsberg(グスタフスベリ)社に入社し、26年間の在籍中に動物シリーズをはじめとした約320種類の作品を生み出した 、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーです。

優しくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かなフィギュア は、スウェーデンや日本など世界中のファンから愛されています。

(dieciで購入)

キャンディBOX

ウォールナットで作られたおしゃれなキャンディボックスです。岩崎久子さんの作品です。岩崎久子さんは2011年、長野県諏訪郡原村にて新工房を開設。木の個性や生命感を大切にしながらも都会的な洗練された家具を作られています。

工房 GEANGO

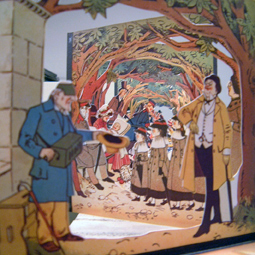

絵本「ザ・シティ・パーク」

開いた瞬間、19世紀のヨーロッパの公園風景が目の前に現れます。1997年に出版されたドイツの名匠、ローター・メッゲンドルファーが制作した本の復刻版です。ドイツに旅行した時に思わず買ってしまいました。

市松人形(いちまさん)

市松人形の名前の由来としては、顔立ちが江戸時代中期の歌舞伎役者、佐野川市松に似ていたため市松人形と名付けられたと言う説、当時「市松」と言う子供が多かったので、子供の人形と言う意味合いで市松人形と呼ばれたと言う説、市松模様の衣装を着せて売られていたため、市松人形と名付けられたと言う説があります。我が家の「いちまさん」今年雛祭りに一緒に飾りました。いくつになっても眺めているだけでほっとします。

resuscitation「蘇生」

→

→

80年経過した自宅のソファの張替えをしました。古いMONOへの思い、こだわりを持ち続けたいと思います。

バナースペース

新井律子建築設計事務所

Email ask@arai-ksj.info

![]()

![]()